Synopsis

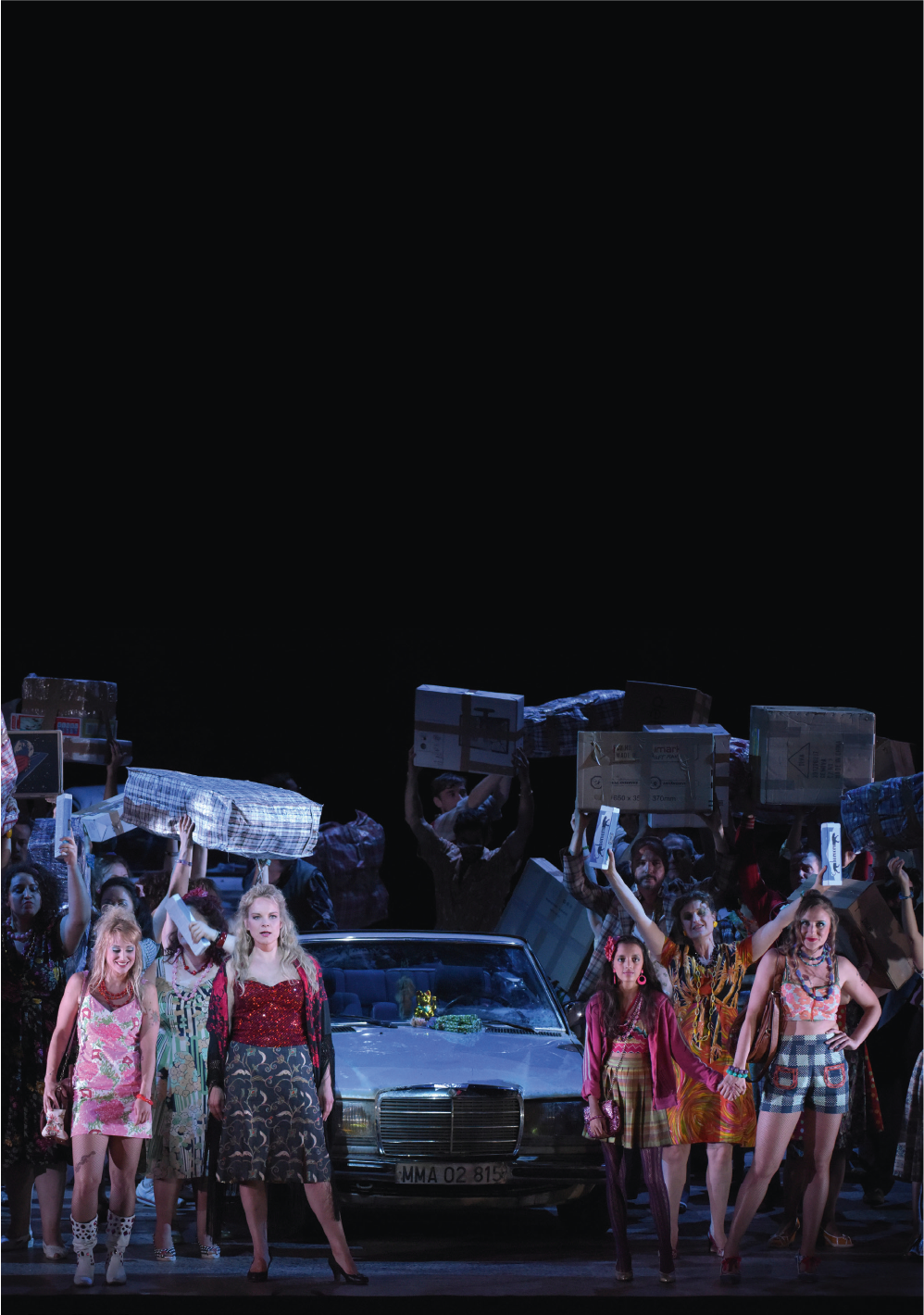

Ultime oeuvre d’une vie tout entière consacrée à la danse, La Bayadère de Rudolf Noureev est devenue l’un des joyaux du répertoire du Ballet de l’Opéra national de Paris. Créée en 1992, La Bayadère raconte, dans une Inde fantasmée avec éléphant, tigre et palanquins, les amours contrariées de la danseuse Nikiya et du noble guerrier Solor, promis à la redoutable Gamzatti. Rudolf Noureev a adapté la chorégraphie de Marius Petipa – sur une musique de Ludwig Minkus – en recomposant le ballet avec variations virtuoses et grands mouvements d’ensemble. Le célèbre Royaume des Ombres à l’acte III est considéré comme un sommet de l’art chorégraphique. Succès jamais démenti de l’Opéra de Paris, la richesse inouïe des décors d’Ezio Frigerio et des costumes de Franca Squarciapino font de La Bayadère un spectacle flamboyant.

Durée : 2h50 avec 2 entractes

-

Ouverture

-

Première partie 50 min

-

Entracte 20 min

-

Deuxième partie 40 min

-

Entracte 20 min

-

Troisième partie 40 min

-

Fin

Artistes

En trois actes

Équipe artistique

-

Ludwig Minkus Musique -

Marius Petipa Livret -

Serguei Khoudekov Livret -

Rudolf Noureev Chorégraphie -

Ernst van Tiel Direction musicale -

John Lanchbery Musique réalisée par -

Rudolf Noureev Mise en scène -

Marius Petipa D'après -

Ezio Frigerio Décors -

Franca Squarciapino Costumes -

Vinicio Cheli Lumières

Distribution

- samedi 02 avril 2022 à 19:30

- dimanche 03 avril 2022 à 19:30

- mardi 05 avril 2022 à 19:30

- mercredi 06 avril 2022 à 19:30

- vendredi 08 avril 2022 à 19:30

- samedi 09 avril 2022 à 19:30

- lundi 11 avril 2022 à 19:30

- mardi 12 avril 2022 à 19:30

- jeudi 14 avril 2022 à 19:30

- vendredi 15 avril 2022 à 19:30

- dimanche 17 avril 2022 à 14:30

- lundi 18 avril 2022 à 14:30

- mercredi 20 avril 2022 à 19:30

- jeudi 21 avril 2022 à 19:30

- samedi 23 avril 2022 à 19:30

- mardi 26 avril 2022 à 19:30

- mercredi 27 avril 2022 à 19:30

- vendredi 29 avril 2022 à 19:30

- samedi 30 avril 2022 à 19:30

- mardi 03 mai 2022 à 19:30

- vendredi 06 mai 2022 à 19:30

-

Laura Hecquet Nikiya -

Germain Louvet Solor -

Héloïse Bourdon Gamzatti -

Pablo Legasa L' Idole dorée -

Jérémy-Loup Quer L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Jean-Baptiste Chavignier Le Grand Brahmane -

Aubane Philbert Manou -

Miho Fujii La Nourrice -

Francesco Mura Le Fakir -

Pauline Verdusen La Soliste Indienne -

Cyril Mitilian Le Soliste Indien -

Julia Cogan 4 Petites -

Hortense Pajtler 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Luna Peigné 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Laure-Adélaïde Boucaud 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Aubane Philbert 1ère Variation -

Bleuenn Battistoni 2è Variation -

Fanny Gorse 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Sae Eun Park Nikiya -

Paul Marque Solor -

Valentine Colasante Gamzatti -

Marc Moreau L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Florimond Lorieux Le Grand Brahmane -

Silvia Saint-Martin Manou -

Miho Fujii La Nourrice -

Francesco Mura Le Fakir -

Aubane Philbert La Soliste Indienne -

Sébastien Bertaud Le Soliste Indien -

Inès McIntosh 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Leïla Dilhac 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Bleuenn Battistoni 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Bianca Scudamore 4 Grandes -

Héloïse Bourdon 1ère Variation -

Silvia Saint-Martin 2è Variation -

Roxane Stojanov 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Laura Hecquet Nikiya -

Germain Louvet Solor -

Héloïse Bourdon Gamzatti -

Pablo Legasa L' Idole dorée -

Jérémy-Loup Quer L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Jean-Baptiste Chavignier Le Grand Brahmane -

Aubane Philbert Manou -

Miho Fujii La Nourrice -

Francesco Mura Le Fakir -

Pauline Verdusen La Soliste Indienne -

Cyril Mitilian Le Soliste Indien -

Julia Cogan 4 Petites -

Hortense Pajtler 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Luna Peigné 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Katherine Higgins 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Laure-Adélaïde Boucaud 4 Grandes -

Aubane Philbert 1ère Variation -

Bleuenn Battistoni 2è Variation -

Fanny Gorse 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Sae Eun Park Nikiya -

Paul Marque Solor -

Valentine Colasante Gamzatti -

Marc Moreau L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Florimond Lorieux Le Grand Brahmane -

Silvia Saint-Martin Manou -

Miho Fujii La Nourrice -

Francesco Mura Le Fakir -

Aubane Philbert La Soliste Indienne -

Sébastien Bertaud Le Soliste Indien -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Inès McIntosh 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Laure-Adélaïde Boucaud 4 Grandes -

Bleuenn Battistoni 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Hohyun Kang 4 Grandes -

Héloïse Bourdon 1ère Variation -

Silvia Saint-Martin 2è Variation -

Roxane Stojanov 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Laura Hecquet Nikiya -

Germain Louvet Solor -

Héloïse Bourdon Gamzatti -

Pablo Legasa L' Idole dorée -

Jérémy-Loup Quer L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Jean-Baptiste Chavignier Le Grand Brahmane -

Aubane Philbert Manou -

Francesco Mura Le Fakir -

Pauline Verdusen La Soliste Indienne -

Cyril Mitilian Le Soliste Indien -

Julia Cogan 4 Petites -

Hortense Pajtler 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Luna Peigné 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Katherine Higgins 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Laure-Adélaïde Boucaud 4 Grandes -

Aubane Philbert 1ère Variation -

Bleuenn Battistoni 2è Variation -

Fanny Gorse 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Sae Eun Park Nikiya -

Paul Marque Solor -

Valentine Colasante Gamzatti -

Marc Moreau L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Florimond Lorieux Le Grand Brahmane -

Silvia Saint-Martin Manou -

Miho Fujii La Nourrice -

Francesco Mura Le Fakir -

Aubane Philbert La Soliste Indienne -

Sébastien Bertaud Le Soliste Indien -

Hortense Pajtler 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Inès McIntosh 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Bleuenn Battistoni 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Bianca Scudamore 4 Grandes -

Hohyun Kang 4 Grandes -

Héloïse Bourdon 1ère Variation -

Silvia Saint-Martin 2è Variation -

Roxane Stojanov 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Laura Hecquet Nikiya -

Germain Louvet Solor -

Héloïse Bourdon Gamzatti -

Pablo Legasa L' Idole dorée -

Jérémy-Loup Quer L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Jean-Baptiste Chavignier Le Grand Brahmane -

Silvia Saint-Martin Manou -

Francesco Mura Le Fakir -

Aubane Philbert La Soliste Indienne -

Sébastien Bertaud Le Soliste Indien -

Julia Cogan 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Luna Peigné 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Katherine Higgins 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Bianca Scudamore 4 Grandes -

Aubane Philbert 1ère Variation -

Bleuenn Battistoni 2è Variation -

Fanny Gorse 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Dorothée Gilbert Nikiya -

Guillaume Diop Solor -

Bianca Scudamore Gamzatti -

Jérémy-Loup Quer L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Yannick Bittencourt Le Rajah -

Florimond Lorieux Le Grand Brahmane -

Aubane Philbert Manou -

Aurélien Gay Le Fakir -

Pauline Verdusen La Soliste Indienne -

Cyril Mitilian Le Soliste Indien -

Hortense Pajtler 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Inès McIntosh 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Hohyun Kang 4 Grandes -

Héloïse Bourdon 1ère Variation -

Silvia Saint-Martin 2è Variation -

Roxane Stojanov 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Sae Eun Park Nikiya -

Paul Marque Solor -

Valentine Colasante Gamzatti -

Marc Moreau L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Cyril Chokroun Le Grand Brahmane -

Silvia Saint-Martin Manou -

Francesco Mura Le Fakir -

Katherine Higgins La Soliste Indienne -

Florimond Lorieux Le Soliste Indien -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Inès McIntosh 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Bleuenn Battistoni 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Bianca Scudamore 4 Grandes -

Héloïse Bourdon 1ère Variation -

Silvia Saint-Martin 2è Variation -

Roxane Stojanov 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Dorothée Gilbert Nikiya -

Guillaume Diop Solor -

Bianca Scudamore Gamzatti -

Jérémy-Loup Quer L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Florimond Lorieux Le Grand Brahmane -

Inès McIntosh Manou -

Aurélien Gay Le Fakir -

Pauline Verdusen La Soliste Indienne -

Cyril Mitilian Le Soliste Indien -

Julia Cogan 4 Petites -

Hortense Pajtler 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Luna Peigné 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Katherine Higgins 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Bleuenn Battistoni 4 Grandes -

Aubane Philbert 1ère Variation -

Bleuenn Battistoni 2è Variation -

Fanny Gorse 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Laura Hecquet Nikiya -

Germain Louvet Solor -

Héloïse Bourdon Gamzatti -

Marc Moreau L' Idole dorée -

Jérémy-Loup Quer L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Jean-Baptiste Chavignier Le Grand Brahmane -

Silvia Saint-Martin Manou -

Andrea Sarri Le Fakir -

Aubane Philbert La Soliste Indienne -

Sébastien Bertaud Le Soliste Indien -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Inès McIntosh 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Bleuenn Battistoni 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Bianca Scudamore 4 Grandes -

Hohyun Kang 4 Grandes -

Bianca Scudamore 1ère Variation -

Inès McIntosh 2è Variation -

Célia Drouy 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Myriam Ould-Braham Nikiya -

Francesco Mura Solor -

Bleuenn Battistoni Gamzatti -

Jérémy-Loup Quer L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Cyril Chokroun Le Grand Brahmane -

Inès McIntosh Manou -

Lucie Mateci La Nourrice -

Andrea Sarri Le Fakir -

Katherine Higgins La Soliste Indienne -

Florimond Lorieux Le Soliste Indien -

Julia Cogan 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Bianca Scudamore 4 Grandes -

Hohyun Kang 4 Grandes -

Héloïse Bourdon 1ère Variation -

Silvia Saint-Martin 2è Variation -

Roxane Stojanov 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Dorothée Gilbert Nikiya -

François Alu Solor -

Bianca Scudamore Gamzatti -

Marc Moreau L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Cyril Chokroun Le Grand Brahmane -

Silvia Saint-Martin Manou -

Miho Fujii La Nourrice -

Aurélien Gay Le Fakir -

Aubane Philbert La Soliste Indienne -

Florimond Lorieux Le Soliste Indien -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Luna Peigné 4 Petites -

Inès McIntosh 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Katherine Higgins 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Hohyun Kang 4 Grandes -

Héloïse Bourdon 1ère Variation -

Silvia Saint-Martin 2è Variation -

Roxane Stojanov 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Myriam Ould-Braham Nikiya -

Francesco Mura Solor -

Bleuenn Battistoni Gamzatti -

Pablo Legasa L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Cyril Chokroun Le Grand Brahmane -

Hohyun Kang Manou -

Lucie Mateci La Nourrice -

Andrea Sarri Le Fakir -

Katherine Higgins La Soliste Indienne -

Florimond Lorieux Le Soliste Indien -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Inès McIntosh 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Bianca Scudamore 4 Grandes -

Bianca Scudamore 1ère Variation -

Inès McIntosh 2è Variation -

Célia Drouy 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Dorothée Gilbert Nikiya -

François Alu Solor -

Bianca Scudamore Gamzatti -

Pablo Legasa L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Yannick Bittencourt Le Rajah -

Florimond Lorieux Le Grand Brahmane -

Inès McIntosh Manou -

Miho Fujii La Nourrice -

Aurélien Gay Le Fakir -

Célia Drouy La Soliste Indienne -

Sébastien Bertaud Le Soliste Indien -

Julia Cogan 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Luna Peigné 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Bleuenn Battistoni 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Hohyun Kang 4 Grandes -

Eugénie Drion 4 Grandes -

Camille Bon 1ère Variation -

Clara Mousseigne 2è Variation -

Katherine Higgins 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Myriam Ould-Braham Nikiya -

Francesco Mura Solor -

Bleuenn Battistoni Gamzatti -

Pablo Legasa L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Cyril Chokroun Le Grand Brahmane -

Silvia Saint-Martin Manou -

Lucie Mateci La Nourrice -

Andrea Sarri Le Fakir -

Camille de Bellefon La Soliste Indienne -

Nathan Bisson Le Soliste Indien -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Inès McIntosh 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Katherine Higgins 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Bianca Scudamore 4 Grandes -

Bianca Scudamore 1ère Variation -

Inès McIntosh 2è Variation -

Célia Drouy 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Valentine Colasante Nikiya -

Jérémy-Loup Quer Solor -

Roxane Stojanov Gamzatti -

Thomas Docquir L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Florimond Lorieux Le Grand Brahmane -

Hohyun Kang Manou -

Miho Fujii La Nourrice -

Andrea Sarri Le Fakir -

Célia Drouy La Soliste Indienne -

Nathan Bisson Le Soliste Indien -

Julia Cogan 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Luna Peigné 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Katherine Higgins 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Bleuenn Battistoni 4 Grandes -

Bianca Scudamore 4 Grandes -

Camille Bon 1ère Variation -

Clara Mousseigne 2è Variation -

Katherine Higgins 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Myriam Ould-Braham Nikiya -

Francesco Mura Solor -

Bleuenn Battistoni Gamzatti -

Pablo Legasa L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Cyril Chokroun Le Grand Brahmane -

Inès McIntosh Manou -

Andrea Sarri Le Fakir -

Katherine Higgins La Soliste Indienne -

Florimond Lorieux Le Soliste Indien -

Julia Cogan 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Hohyun Kang 4 Grandes -

Eugénie Drion 4 Grandes -

Héloïse Bourdon 1ère Variation -

Inès McIntosh 2è Variation -

Célia Drouy 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Valentine Colasante Nikiya -

Jérémy-Loup Quer Solor -

Roxane Stojanov Gamzatti -

Thomas Docquir L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Florimond Lorieux Le Grand Brahmane -

Hohyun Kang Manou -

Andrea Sarri Le Fakir -

Eugénie Drion La Soliste Indienne -

Aurélien Gay Le Soliste Indien -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Inès McIntosh 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Katherine Higgins 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Bleuenn Battistoni 4 Grandes -

Aubane Philbert 1ère Variation -

Inès McIntosh 2è Variation -

Eugénie Drion 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Valentine Colasante Nikiya -

Jérémy-Loup Quer Solor -

Roxane Stojanov Gamzatti -

Thomas Docquir L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Florimond Lorieux Le Grand Brahmane -

Clara Mousseigne Manou -

Andrea Sarri Le Fakir -

Camille de Bellefon La Soliste Indienne -

Nathan Bisson Le Soliste Indien -

Julia Cogan 4 Petites -

Hortense Pajtler 4 Petites -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Luna Peigné 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Camille Bon 4 Grandes -

Hohyun Kang 4 Grandes -

Camille Bon 1ère Variation -

Ambre Chiarcosso 2è Variation -

Hohyun Kang 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

-

Valentine Colasante Nikiya -

Jérémy-Loup Quer Solor -

Roxane Stojanov Gamzatti -

Thomas Docquir L' Idole dorée -

Audric Bezard L' Esclave -

Arthus Raveau Le Rajah -

Florimond Lorieux Le Grand Brahmane -

Luna Peigné Manou -

Andrea Sarri Le Fakir -

Célia Drouy La Soliste Indienne -

Aurélien Gay Le Soliste Indien -

Ambre Chiarcosso 4 Petites -

Inès McIntosh 4 Petites -

Pauline Verdusen 4 Petites -

Clara Mousseigne 4 Petites -

Célia Drouy 4 Grandes -

Katherine Higgins 4 Grandes -

Fanny Gorse 4 Grandes -

Hohyun Kang 4 Grandes -

Camille Bon 1ère Variation -

Clara Mousseigne 2è Variation -

Hohyun Kang 3è Variation

Dernière mise à jour le 29 avril 2022, distribution susceptible d’être modifiée.

Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra et les élèves de l’École de Danse

Orchestre de l’Opéra national de Paris

Galerie médias

-

Le maquillage de l’Idole dorée dans La Bayadère

Lire l’article

-

Solor selon Guillaume Diop

Lire l’article

-

Dessine-moi La Bayadère

Lire la vidéo

-

Sous les dorures de La Bayadère

Lire la vidéo

-

Ballet-testament

Lire l’article

-

Podcast La Bayadère

Écouter le podcast

-

[TRAILER] LA BAYADÈRE by Rudolf Noureev

-

[EXTRAIT] LA BAYADÈRE by Rudolf Noureev (Valentine Colasante)

-

La Bayadère (saison 21/22) - Sae Eun Park et Paul Marque © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Sae Eun Park et Audric Bezard © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Valentine Colasante et Mijo Fuji © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Silvia Saint-Martin © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Marc Moreau © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Aubane Philbert, Sébastien Bertaud, Francesco Mura © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Paul Marque © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Valentine Colasante, Paul Marque © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Sae Eun Park © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Paul Marque © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Les Ombres © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Sae Eun Park et Paul Marque © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Laura Hecquet © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Laura Hecquet & Germain Louvet © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Laura Hecquet & Jérémy-Loup Quer © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Arthus Raveau © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Laura Hecquet & Héloïse Bourdon © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Héloïse Bourdon © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Pablo Legasa © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Aubane Philbert © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Germain Louvet © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Laura Hecquet © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Laura Hecquet & Germain Louvet © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Dorothée Gilbert (Nikiya) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Dorothée Gilbert (Nikiya) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Dorothée Gilbert (Nikiya) et Guillaume Diop (Solor) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Bianca Scudamore (Gamzatti) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Dorothée Gilbert (Nikiya) et Audric Bezard (L'Esclave) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Bianca Scudamore (Gamzatti) et Dorothée Gilbert (Nikiya) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Bianca Scudamore (Gamzatti) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Guillaume Diop (Solor) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Myriam Ould-Braham © Julien Benhahou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Francesco Mura et Myriam Ould-Braham © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Cyril Chokroun et Arthus Raveau © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Francesco Mura © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Myriam Ould-Braham © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Francesco Mura et Myriam Ould-Braham © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Myriam Ould-Braham © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Dorothée Gilbert © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Dorothée Gilbert © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Dorothée Gilbert et François Alu © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Dorothée Gilbert et Audric Bezard © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Bianca Scudamore © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Silvia Saint-Martin © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Bianca Scudamore © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Dorothée Gilbert © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Dorothée Gilbert et Arthus Raveau © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - François Alu © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - François Alu © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Andrea Sarri (Le Fakir) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Jérémy-Loup Quer (Solor) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Valentine Colasante (Nikiya) et Florimon Lorieux (Grand Brahmane) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Valentine Colasante (Nikiya) et Jérémy-Loup Quer (Solor) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Roxane Stojanov (Gamzatti) et Arthus Raveau (Le Rajah) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Valentine Colasante (Nikiya) et Audric Bezard (L'Esclave) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Roxane Stojanov (Gamzatti) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Thomas Docquir (L'Idole dorée) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Hohyun Kang (Danse Manou) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Roxane Stojanov (Gamzatti) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Valentine Colasante (Nikiya) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Jérémy-Loup Quer (Solor) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Valentine Colasante (Nikiya) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 21/22) - Valentine Colasante (Nikiya) et Jérémy-Loup Quer (Solor) © Julien Benhamou / OnP

-

La Bayadère (saison 20/21) - Acte 3

-

La Bayadère (saison 20/21) - Acte 3 Solo harpe

-

La Bayadère (saison 20/21) - Acte 2 Allegro

-

La Bayadère (saison 20/21) - Acte 1 No.9 Allegro non troppo

Accès et services

Opéra Bastille

Place de la Bastille

75012 Paris

Transports en commun

Métro Bastille (lignes 1, 5 et 8), Gare de Lyon (RER)

Bus 29, 69, 76, 86, 87, 91, N01, N02, N11, N16

Calculer mon itinéraireDans les deux théâtres, des places à tarifs réduits sont vendues aux guichets à partir de 30 minutes avant la représentation :

- Places à 25 € pour les moins de 28 ans, demandeurs d’emploi (avec justificatif de moins de trois mois) et seniors de plus de 65 ans non imposables (avec justificatif de non-imposition de l’année en cours)

- Places à 40 € pour les seniors de plus de 65 ans

Retrouvez les univers de l’opéra et du ballet dans les boutiques de l’Opéra national de Paris. Vous pourrez vous y procurer les programmes des spectacles, des livres, des enregistrements, mais aussi une large gamme de papeterie, vêtements et accessoires de mode, des bijoux et objets décoratifs, ainsi que le miel de l’Opéra.

À l’Opéra Bastille

- Ouverture une heure avant le début et jusqu’à la fin des représentations

- Accessible depuis les espaces publics du théâtre

- Renseignements 01 40 01 17 82

En ligne

Opéra Bastille

Place de la Bastille

75012 Paris

Transports en commun

Métro Bastille (lignes 1, 5 et 8), Gare de Lyon (RER)

Bus 29, 69, 76, 86, 87, 91, N01, N02, N11, N16

Calculer mon itinéraireDans les deux théâtres, des places à tarifs réduits sont vendues aux guichets à partir de 30 minutes avant la représentation :

- Places à 25 € pour les moins de 28 ans, demandeurs d’emploi (avec justificatif de moins de trois mois) et seniors de plus de 65 ans non imposables (avec justificatif de non-imposition de l’année en cours)

- Places à 40 € pour les seniors de plus de 65 ans

Retrouvez les univers de l’opéra et du ballet dans les boutiques de l’Opéra national de Paris. Vous pourrez vous y procurer les programmes des spectacles, des livres, des enregistrements, mais aussi une large gamme de papeterie, vêtements et accessoires de mode, des bijoux et objets décoratifs, ainsi que le miel de l’Opéra.

À l’Opéra Bastille

- Ouverture une heure avant le début et jusqu’à la fin des représentations

- Accessible depuis les espaces publics du théâtre

- Renseignements 01 40 01 17 82

En ligne

Partenaires médias et techniques

-

Mécène des offres de l'Opéra de Paris en faveur des familles