Avant-première Jeunes

Vous avez moins de 28 ans ? À midi, réservez vos places à 10€ pour l'opéra Don Quichotte de Jules Massenet.

Avant-première Jeunes

Vous avez moins de 28 ans ? À midi, réservez vos places à 10€ pour l'opéra Don Quichotte de Jules Massenet.

Offre spéciale : de 20€ à 70€ la place

Découvrez "Salomé" de Richard Strauss, un opéra radical à un tarif exceptionnel.

Opéra Bastille

En ce moment

Voir le calendrierÀ ne pas manquer

Voir toute la programmation

Opéra

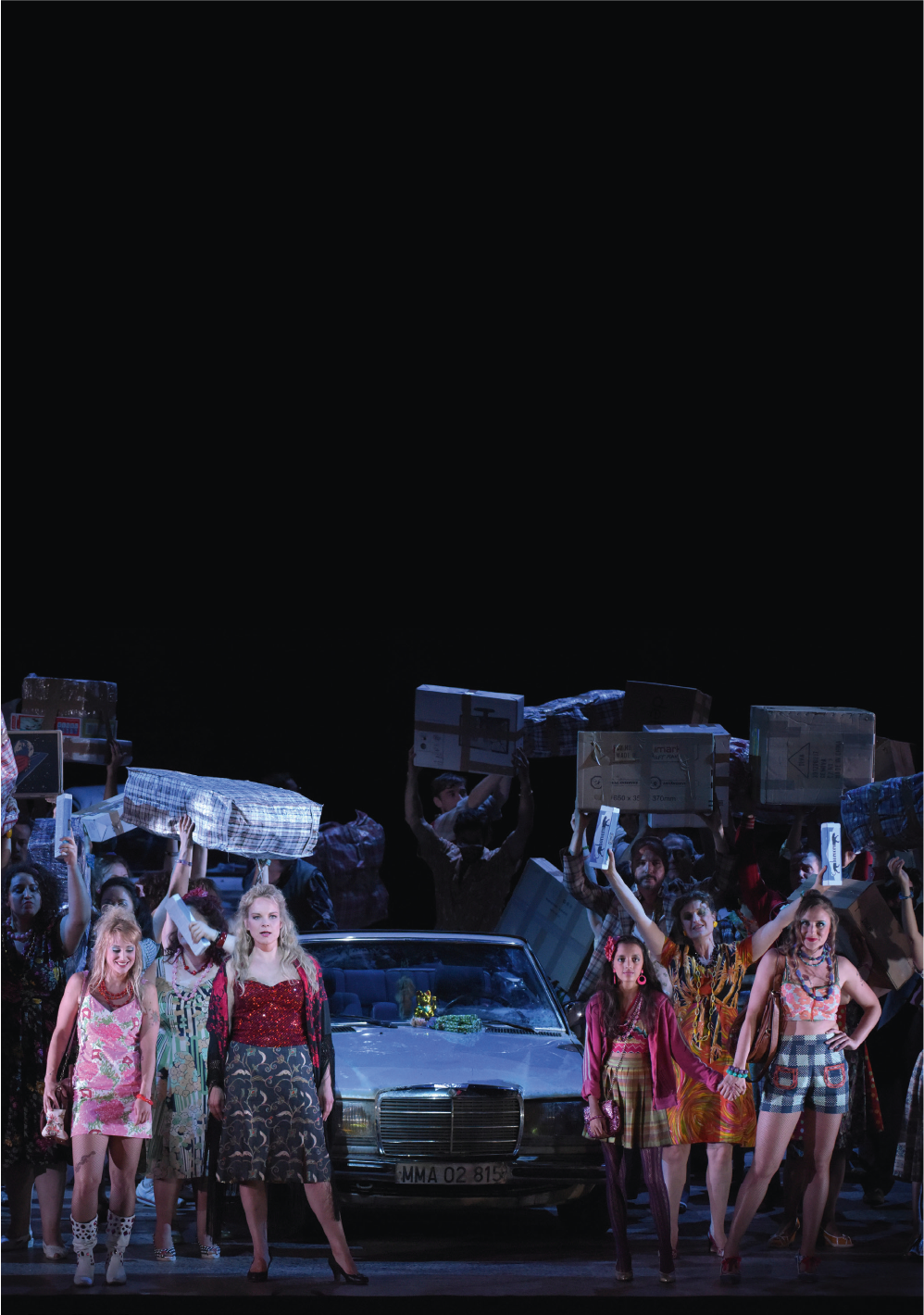

Street Scenes

Fragments de l’opéra de Broadway de 1948, "Street Scene"

du 19 au 27 avril 2024

Ballet

Danseurs Chorégraphes - programme 2

du 19 au 20 avril 2024

Actualités

Voir toute l’actualité-

En savoir plus

08 avril 2024

Nouveau

Tous à l'Opéra ! Édition 2024

-

En savoir plus

26 mars 2024

Bleuenn Battistoni, nommée Danseuse Étoile de l’Opéra national de Paris

-

En savoir plus

27 mars 2024

Prix de l’Arop saison 2022/2023

-

En savoir plus

20 mars 2024

La programmation 24/25 est en ligne !

-

En savoir plus

18 mars 2024

L’Opéra national de Paris et Kinoshita Group Co., Ltd. sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat d’envergure

-

En savoir plus

08 mars 2024

Don Quichotte : changement de distribution

-

En savoir plus

06 mars 2024

The Exterminating Angel : changement de distribution

-

En savoir plus

28 février 2024

Prolongation du mandat d’Alexander Neef à l’opéra de paris jusqu’en 2032

-

En savoir plus

24 février 2024

Disparition de la mezzo-soprano Anna Ringart

-

En savoir plus

22 février 2024

La Traviata : changement de distribution

La vie de l’Opéra

-

Vidéo

Street Scenes en répétitions

Lire la vidéo

-

Vidéo

Dessine-moi Médée

Lire la vidéo

-

Vidéo

Podcast Médée

Lire la vidéo

-

Vidéo

De la chrysalide au papillon : les élèves de l’École de Danse répètent le spectacle annuel

Lire la vidéo

-

Vidéo

Dessine-moi Don Quichotte

Lire la vidéo

-

Vidéo

Don Quichotte sous toutes ses coutures

Lire la vidéo

-

Vidéo

La vengeance absolue - Entretien avec David McVicar

Lire la vidéo

-

Vidéo

Dessine-moi Salomé

Lire la vidéo

-

Vidéo

Giselle, romantique et sincère

Lire la vidéo

L’Opéra en streaming

Avec POP, le site de streaming de l'Opéra de Paris, regardez nos plus beaux spectacles où que vous soyez.

Essai gratuit 7 jours

-

03h40

Live Samedi 29 juin à 19h00

03h40

-

00h37

00h37

-

02h05

02h05

-

01h00

Jiří Kylián

Ballet

01h00

-

01h22

01h22

-

00h31

L'Opéra en Guyane - Épisode 4

Documentaire

00h31

-

02h11

02h11

-

02h09

02h09

-

03h33

03h33

-

02h21

02h21

Plongez dans l’univers Opéra de Paris

Espace Entreprise

-

Mécénat et Parrainage

-

Vos opérations de relations publiques

-

Location d'espaces et tournages

-

Licence de marque, espaces publicitaires et ingénierie culturelle

-

Galas

Place de l’Opéra

75009 Paris

Place de la Bastille

75012 Paris

Haut de Page